掲載開始日:2018年10月5日更新日:2024年12月9日

ここから本文です。

ダムって?

ダムの目的

ダムの目的には、大雨が降ったときに河川流量を調節することで下流域を洪水被害から守ったり、ダムに貯留した水を利用して水力発電によるクリーンなエネルギーを供給したり、渇水時における水道・農業・工業用水の補給、河川環境の保全などがあります。それぞれの目的に応じ、治水ダム、多目的ダム、利水ダムに分類されます。

- 治水ダム

洪水調節と渇水時の既得用水の補給や河川環境の保全のための流量確保を目的としています。 - 利水ダム

工業用水、農業用水の確保、発電等を目的とするダムです。

治水が目的でないため、洪水時に流水を調節することはありません。

洪水時はダムから水がそのまま流れるため、ダムがないのと同じ状態になります。 - 多目的ダム

洪水調節と渇水時の既得用水の補給や河川環境の保全のための流量確保に加えて、工業用水や水道用水の確保、発電等の利水を目的としています。

ダムの管理

ダムには、洪水調節や水資源の確保など様々な役割があります。洪水時や渇水時はもちろんのこと、その役割を長年にわたって維持していくために、設備機器のメンテナンスや貯水池の水質、堆砂など調査を行なっています。

洪水を防ぐために

大雨が予想される時、ダムには洪水に備え職員が待機します。このとき気象情報を始め様々な情報の収集や機器の点検を行い洪水に備えています。

ダムからの放流を開始するときは、警報局のサイレンや警報車によって下流への警報を行い、放流に対する安全確保に努めています。そして、大きな洪水が発生した時は、下流での洪水被害を軽減するためにダムで流量の調整を行います。

豊かな暮らしを守るために

発電や水道、農業、工業の各種用水など水資源の供給や、河川の安定した流量を確保するため、ダムに水を貯めています。

ダムでは、渇水時に水道、工業、農業の各種用水の確保や河川環境の保全等のために水を放流したり、水力発電によるクリーンエネルギーの供給を行います。

洪水調節

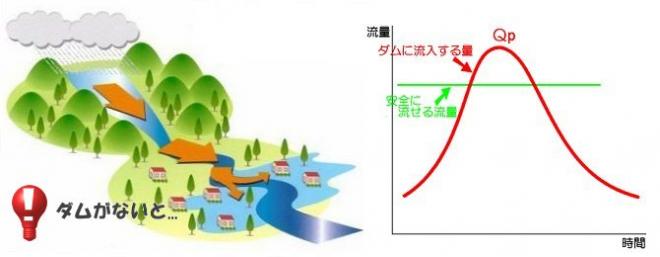

ダムがない場合、大雨が降ると一度に多くの水が河川に流れ込むため、河川が安全に流せる流量を超えてしまい、下流で河川が氾濫するなどの大きな被害が発生する恐れがあります。

ダムがある場合、ダムに流入する流量Qpの一部をダムに貯水し、河川が安全に流せる流量Qp’に洪水を調節し、洪水被害の軽減を図ります。

異常洪水時防災操作(緊急放流)

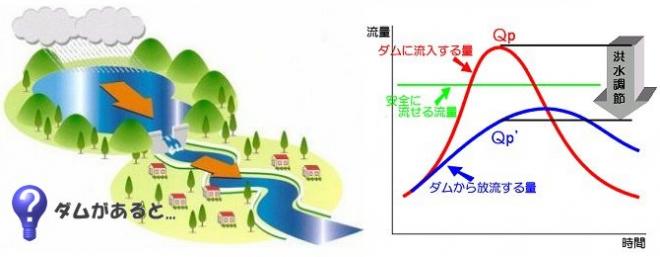

異常な豪雨により、計画よりも大きい量の洪水がダム貯水池へ流れ込むことがあります。

ダムでも精一杯、洪水調節により、洪水をためつつ下流へ流す操作を行いますが、ダムにためることができる水量には限界があります。

このような場合には、下流に流す量を徐々に増加させ、貯水池に入ってくる水量と同じ量を下流に流すよう(自然河川状態)にします。

事前放流

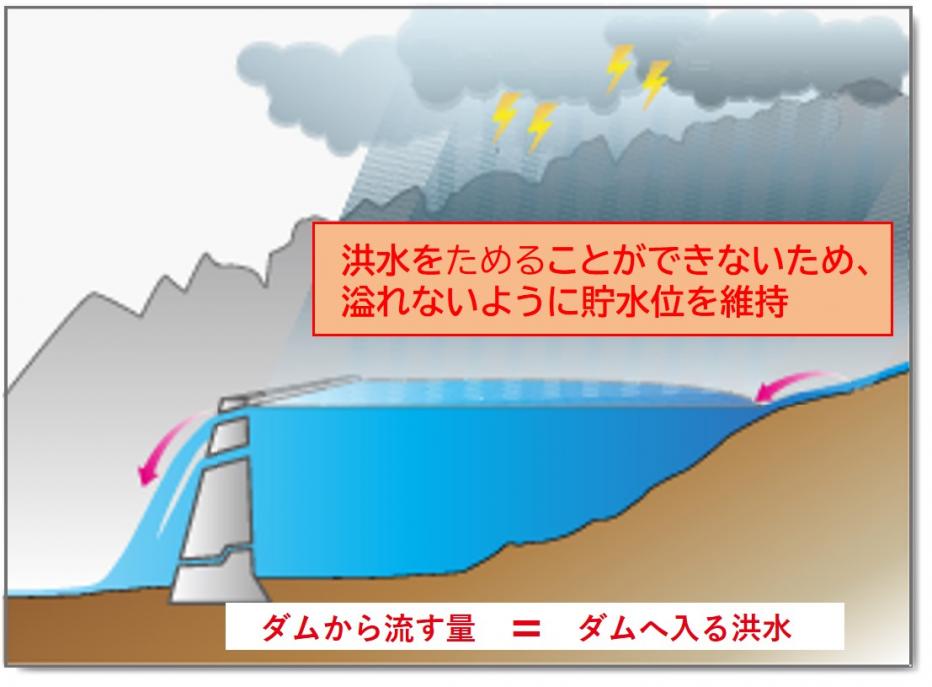

近年の水害の激甚化に対応するため、令和元年12月、発電やかんがい用水等のための利水容量を、洪水をためるための治水容量として最大限活用できるよう、国が「既存ダムの洪水調節機能」の強化に向けた基本方針」を定めました。

県では、本方針に基づき、ダムの事前放流に向けた取組を行なっています。

ダムの貯水位を洪水の前に低下させ確保した容量に、洪水を一時的にためることで、ダム下流の浸水被害の軽減を図ります。

お問い合わせ

県土整備部河川課

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7184

ファクス:0985-26-7317

メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp