掲載開始日:2020年7月15日更新日:2022年7月13日

ここから本文です。

地籍調査

地籍調査とは

地籍とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。地籍調査は、主に市町村が実施主体となって、一筆ごとの土地の所有者や地番、地目(「宅地」や「畑」などの土地の利用状況)、境界に関する調査を行い、境界の測量や面積の測定をします。

現在は、測量技術も発達し、人工衛星を使った測量(GNSS測量)なども行われています。

これらの調査や測量の結果を、地図(地籍図)や簿冊(地籍簿)として取りまとめます。

また、地籍図、地籍簿は登記所(法務局)にも送られ、地図(公図)と土地登記簿が書き改められます。

地籍調査の歴史

地籍調査について説明する前に、日本における土地調査の歴史にふれる必要があります。

そもそも、日本における土地調査は、大化の改新の「班田収授法」からはじまり、豊臣秀吉の「太閤検地」、明治時代の「地租改正」など、その時代時代の重要な施策として行われてきました。これらの土地調査は、主に税政と密接に関係しているのが大きな特徴です。

特に、明治時代に行われた「地租改正」は、それまで課税基準を収穫量で決めていたものを地価に改め、納税方式も物納制から金納制にするという近代的な施策でした。

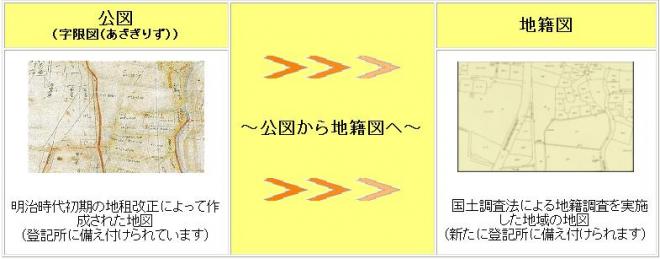

しかし、この「地租改正」時の土地調査は、短期間で行われたこと、納税者である土地の所有者が面積を自己申告していたこと、当時の測量技術が未熟であったことなどから、面積や形が現地と異なっていたものもあり、いろいろと問題を含んでいました。

第2次世界大戦後、日本経済を再建するためには、限られた国土資源の高度利用が不可欠であるとの認識が高まりましたが、当時の日本には明治時代に作成された地図以外、国土の実態を正確に表した地図はほとんどありませんでした。

そこで、昭和26年「国土調査法」が制定され、地籍調査が開始されることとなりました。

ちなみに、登記所(法務局)にある地図(公図)は、まだ半数近くが明治時代に作られたものです。

地籍調査はこんなことに役立ちます

土地が分からない!!

土地の正確な位置がよくわからなかったり、隣地との境界争いになることがあります。

たとえば

- 土地を購入し、改めて測ってみたら登記簿の面積と違っていた。

- 塀を作り替えようとしたら、隣の土地の所有者から「境界がちがう!」といわれた。

- 相続をうけた土地の正確な位置がわからなかった。

↓地籍調査をしていると

土地の境界をめぐるトラブルの発生を、未然に防止することに役立ちます。

土地取引が円滑に出来ない!!

土地を売買する場合に、隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿と実測の面積が異なるなど、トラブルの原因となることがあります。

↓地籍調査をしていると

登記所の地図と土地の現状が一致し、土地の売買や分合筆などの円滑化に役立ちます。

公共事業がなかなか進まない!!

事業計画の決定や用地の買収に時間がかかることがあります。

↓地籍調査をしていると

土地の境界確認作業が簡単にできるため、道路、上下水道などの整備の円滑化に役立ちます。

災害復旧に時間がかかる!!

万一の災害の後、土地の境界が分からないため復旧に時間がかかることがあります。

↓地籍調査をしていると

境界の杭の位置は、地球上の座標値と結びつけられているため、万一の災害のあとでも、迅速な復旧に役立ちます。

適切な森林管理が行える!!

山村部では所有者の高齢化が進み、境界確認が年々難しくなっており、境界が不明確なため、間伐や作業道等の整備が出来ないことがあります。

地籍調査をしていると

地籍調査の成果の活用により平成31年4月にスタートした森林経営管理制度において、森林(林地)の位置や所有者の情報を管理できるため、適切な森林管理が行えます。

街作り・住民サービスの向上!!

地籍調査の成果を地理情報システム(GIS)で活用することによって、効率的な街作りの立案が可能となります。

また、検索や事務処理の迅速化が可能となり、きめ細やかな住民サービスができるようになります。

- 農地の利用計画などがスムーズに行えます。

- 上水道の施設管理が一体的に行えます。

関連するページへのリンク

参考資料

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農政水産部農村振興局 農村計画課

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7130

ファクス:0985-26-7343

メールアドレス:nosonkeikaku@pref.miyazaki.lg.jp